Rubens y la Tradición Clásica (II)

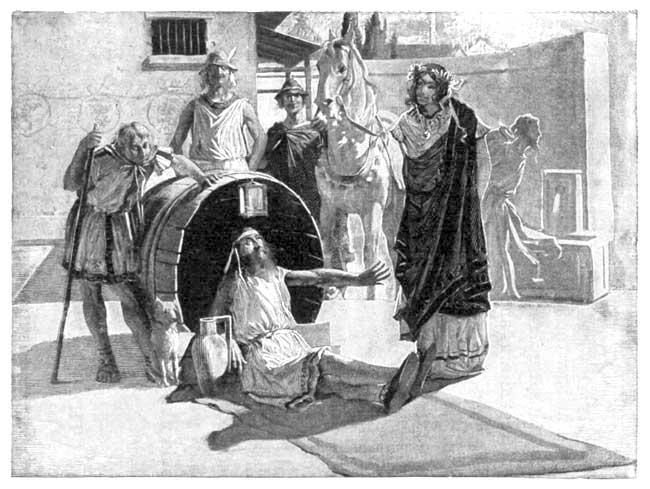

Rubens (1577-1640) tenía una formación clásica muy sólida. Sabemos que de niño fue instruido en la Escuela Latina de Romban Verdonck, en Amberes, donde se familiarizó con los clásicos griegos y latinos.

Esta impronta se manifiesta no solo en aspectos superficiales (la temática mitológica de muchos de sus cuadros), sino también en su actitud vital. Cuando se instaló en Amberes, en 1608, se hizo construir una lujosa mansión-taller, donde llevaba una vida metódica: se levantaba de madrugada y, tras oir misa, pintaba durante doce horas, mientras un lector le leía en voz alta textos de Plutarco, Tito Livio o Séneca. Él mismo había diseñado esa casa, según un estilo renacentista italiano. Es significativo que hiciera grabar la siguiente inscripción para decorar el arco del jardín:

“Dejemos a los dioses el cuidado de procurarnos sus dones y de concedernos lo que más nos conviene, pues ellos quieren a los hombres más de lo que los hombres se quieren a sí mismos”; “Pidamos la salud del cuerpo y la del espíritu. Un alma fuerte que no tema a la muerte, inaccesible a la cólera y a los deseos vanos”.Representó este arco en el cuadro “El jardín del amor”, pintado años después (en 1630) y sobre el que enseguida volveremos, si bien en el cuadro no se aprecia la inscripción:

No tengo documentado en qué idioma estaba escrita la inscripción, si en latín o en flamenco. Probablemente estaba escrita en el original latino, pues dicha inscripción no es otra cosa que reproducción libre de unos versos latinos de Juvenal, de la Sátira 10 (precisamente la sátira de la que también procede la “sentencia” mens sana in corpore sano) (Juvenal, Sátiras 10.346-50, 356-60):

permittes ipsis expendere numinibus quidEn 1630 Rubens, viudo de su primera esposa, decidió casarse de nuevo. La elegida fue Hélène Fourment, de dieciséis años, hija de un comerciante acomodado. Hélène sirvió de modelo a Rubens para numerosos cuadros, entre ellos algunos de temática mitológica, de los encargados por Felipe IV para decorar la Torre de la Parada: Las Tres Gracias (1625-30), El juicio de Paris (1639) y la Andrómeda liberada por Perseo (1639-40). Los tres están en el Museo del Prado.

conveniat nobis rebusque sit utile nostris;

nam pro iucundis aptissima quaeque dabunt di.

carior est illis homo quam sibi. [...]

orandum est ut sit mens sana in corpore sano.

fortem posce animum mortis terrore carentem,

qui spatium vitae extremum inter munera ponat

naturae, qui ferre queat quoscumque labores,

nesciat irasci, cupiat nihil.

Debes delegar en los dioses mismos qué

nos conviene y qué es idóneo a nuestras circunstancias;

pues los dioses nos concederán, en lugar de los más gozoso, lo más adecuado.

El hombre es para ellos más querido que para sí mismo.

Hemos de pedir tener una mente cuerda en un cuerpo sano.

Pide un espíritu fuerte, ajeno al miedo a la muerte,

que considere la vejez un regalo de la naturaleza,

que sea capaz de soportar cualesquiera pruebas,

sea incapaz de montar en cólera, y no desee nada.

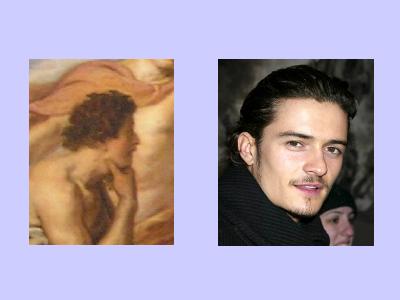

El cuadro El Juicio de Paris es mi favorito del pintor. Paris era hijo del rey de Troya, Príamo. Pero fue abandonado por su padre en el monte, porque la madre, Hécuba, había soñado, cuando estaba embarazada de Paris, que paría una antorcha ardiente que incendiaría y destruiría la ciudad de Troya. Por tanto, Paris creció desde niño entre pastores, y como pastor aparece caracterizado en el cuadro de Rubens. Por cierto, es de notar el parecido de este Paris de Rubens con el actor que interpreta a Paris en la película Troya (2004), Orlando Bloom. Estoy convencido de que el director, los productores o los encargados de casting de la película recordaron el Paris de Rubens, para caracterizar al Paris del filme y dar el papel:

.jpg)

Labels: Cultura clásica, Cultura clásica en el arte, Tradición Clásica