El amor ausente: Luis Cernuda y Lucrecio

Luis Cernuda (1902-1963) es posiblemente el poeta español cuya poesía amorosa me conmueve más. Escribió un libro muy desesperanzado, que publicó con el hermoso título de Donde habite el olvido (el título procede de un verso de la rima LXVI de Bécquer). Compuso los poemas de este libro entre 1932 y 1933, y el libro apareció en 1934.

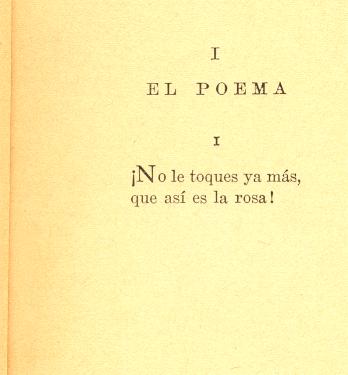

Cernuda escribió este libro como expresión de sus sentimentos de desengaño, tras la ruptura con un joven gallego llamado Serafín F. Ferro. El poema más famoso de la colección es, por supuesto, el que abre el libro: "Donde habite el olvido,..." Pero hoy quiero recordar y analizar otra composición, quizá menos conocida: la XIII ("Mi arcángel"). Para empezar, conviene precisar que es casi el único poema del libro que lleva título propio, además de numeración. Dice así:

XIIIEn relación con el título del poema citado, "Mi arcángel", es obvio que Cernuda llama arcángel a su amado por la sencilla razón de que éste llevaba el nombre de Serafín. Eso, sin perjuicio de la noción divinizadora del ser amado que la denominación aporta. Además, parece probable que Cernuda tuviera en mente y recordara una antigua (y cursi) oración infantil, dirigida al ángel de la guarda, que los niños aprendíamos en España:

Mi arcángel

No solicito ya ese favor celeste, tu presencia;

Como incesante filo contra el pecho,

Como el recuerdo, como el llanto,

Como la vida misma vas conmigo.

Tú fluyes en mis venas, respiras en mis labios,

Te siento en mi dolor;

Bien vivo estás en mí, vives en mi amor mismo,

Aunque a veces

Pesa la luz, la soledad.

Vuelto en el lecho, como niño sin nadie frente al muro,

Contra mi cuerpo creo,

Radiante enigma, el tuyo;

No ríes así ni hieres,

No marchas ni te dejas, pero estás conmigo.

Estás conmigo como están mis ojos en el mundo,

Dueños de todo por cualquier instante,

Mas igual que ellos, al hacer la sombra, luego vuelvo,

Mendigo a quien despojan de su misma pobreza,

Al yerto infierno de donde he surgido.

Cernuda, tras la separación, siente la ausencia de su amado (especialmente cuando por las noches yace solo en el lecho), pero emocionalmente crea su presencia y en su imaginación reconstruye su imagen. Todos los que han estado o están enamorados creo que compartiremos el sentimiento del poema (quien lo probó, lo sabe): cuando falta la persona amada, no dejamos de proyectar su imagen en nuestra mente.Ángel de la guarda,

dulce compañía,

no me desampares

ni de noche ni de día.No me dejes solo,

que me perdería.

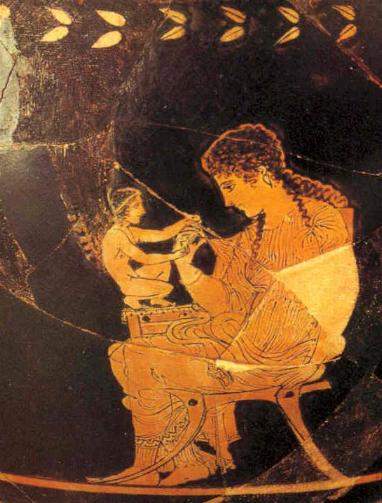

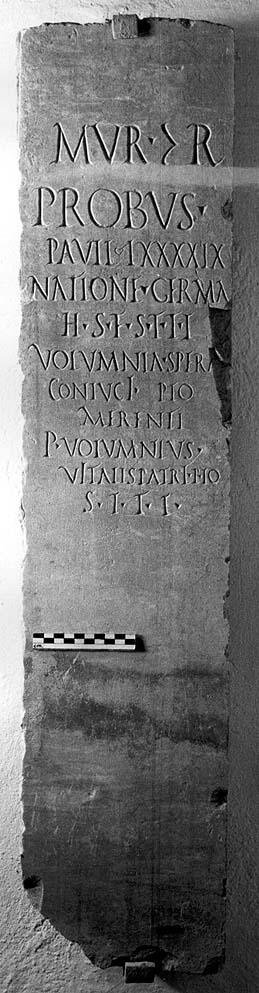

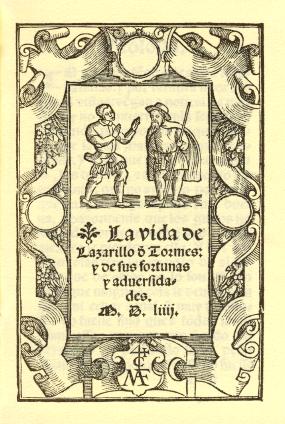

Estoy bastante convencido de que Cernuda tuvo en cuenta la expresión de ese motivo por parte de Lucrecio. Este poeta didáctico escribió su poema De rerum natura para difundir en Roma la filosofía epicúrea. Dedica el libro IV a exponer la teoría de los simulacros. Los simulacros son, según Lucrecio, una especie de imágenes que se desprenden de los cuerpos. Pues bien, cuando al enamorado le falta la persona amada, no tardan en aparecer ante los ojos y oídos del amante las imágenes o simulacros de la persona amada:

Y un poco antes, había comentado el poeta-filósofo que los jóvenes, cuando llegan a la pubertad, ven en sueños las imágenes de otros jóvenes hermosos, y que esta seductora visión les provoca poluciones nocturnas:nam si abest quod ames, praesto simulacra tamen sunt

illius et nomen dulce obversatur ad auris. (IV 1061-1062)

Pues aunque falte el objeto de tu amor, sin embargo su imagen te alcanza

y su dulce nombre vuela en torno a tus oídos.

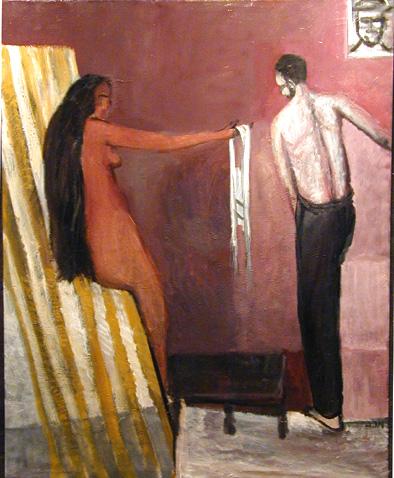

conveniunt simulacra foris e corpore quoqueParece que Cernuda tradujo literalmente el adjetivo praeclarus por "radiante" (v. 12). Ahora bien, Cernuda no usa en su poema ningún lexema que pueda traducir o evocar el término clave de Lucrecio simulacra. Lo que afirma es que el amante crea, para suplir la ausencia de la persona amada, un "radiante enigma" (v. 12). Pero adviértase, oh casualidad, que enigma es precisamente un anagrama de imagen (las dos palabras constan de las mismas letras, dispuestas en otro orden). E "imagen" sí sería una traducción literal de simulacrum. Es la imagen reflejada, el reflejo de la imagen, la imagen descompuesta y recompuesta.

nuntia praeclari vultus pulchrique coloris, (IV 1032-33)

Acuden desde el exterior también imágenes de cuerpos,

que presentan un rostro radiante y un hermoso color,

Labels: tópicos literarios, Tradición Clásica